広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!

司法書士・行政書士の佐藤正和です。

「曽祖父の代から土地の名義を変えていない」など長い間相続登記をしていないケースに何度か出くわします。

「曽祖父がいつ亡くなったのかな」とお亡くなりになったタイミングが知りたいところです。

そのタイミングでどなたが法定相続人かが異なるからです。

ケースを単純にして紹介します。

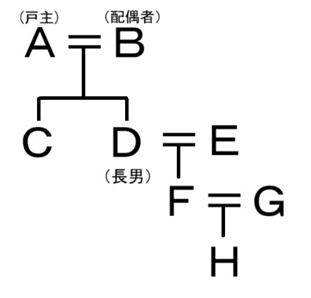

上の図の通りに親族がいるとします。

上の図の通りに親族がいるとします。

戸主:A

Aの長男:D

「戸主」とは、その家の家長(当主)です。

古い戸籍では「戸主」という単語が記載されているので、戸籍を見れば誰が当時の戸主かが分かります。

1. Aが死亡

状況:B、C、Dが生存中にA死亡。死亡日がいつかにより次の(1)(2)のいずれかになります。

(1)Aの死亡日が1947年(昭和22年)5月2日以前(昭和22年5月2日に死亡した場合も含みます)

Aの相続人:D

1947年(昭和22年)5月2日までは民法上「家督相続(かとくそうぞく)」という決まりがありました。

「家督相続」とは、被相続人が戸主で、その死亡等によって開始する相続です。

被相続人(A)に長男がいれば、多くの場合は長男が家督相続人になります(「必ず」ではありません)。

(2)Aの死亡日が1947年(昭和22年)5月3日以後

Aの相続人:B、C、D

1947年(昭和22年)5月3日に家督相続の制度はなくなりました。

その後のルールでは「配偶者がいれば配偶者は相続人、子がいれば子も相続人」が原則です。

したがって、上のケースのAの相続人はB、C、Dです。

2. 死亡日が気になる理由

代々放置してきた名義を相続登記により変更したいというご相談では、

・亡くなった登記名義人が「戸主」だったかどうか

・死亡日が1947年(昭和22年)5月2日以前かどうか

をとくに気にしながらお話を伺っています。

なぜなら、「戸主」が1947年(昭和22年)5月3日以後に死亡しているケースでは相続人の数が増えることがかなり多く、名義変更にはその相続人の協力が必要だからです。

その点、家督相続だけで済めば相続人の数は比較的少ないです(「手続きが簡単」というわけではありません)。

たとえば次のケースです。

戸主Aが死亡

戸主Aが死亡

↓

Aを家督相続した次の戸主D死亡

↓

Dを家督相続した次の戸主F死亡

(A、D、F死亡日は1947年(昭和22年)5月2日以前)

というケースでは、相続人はHのみとなり手続きはシンプルです。

これに対して、

A、D、Fが1947年(昭和22年)5月3日以後に順に死亡した場合の相続人は誰でしょうか。

亡Aの相続人:B、C、D

Aの次にDが死亡したので

亡Dの相続人:E、F

Dの次にFが死亡したので

亡Fの相続人:G、H

まとめると、Aが登記名義の不動産をH名義に変更する相続登記の手続きでは、

B、C、E、G、H

の遺産分割協議への署名捺印などの協力が必要です。

このように法定相続人の数が増えてくることが分かると、次に

・相続人全員の遺産分割への承諾の有無

・認知症などで手続きを理解できない方がいないか

などに注意を向けます。

相談に来られる方の中には「ずっと名義を変えていないから相続人が何十人もいるのではないか」と思われる方もいます。

たしかにその懸念が当たってしまう場合もあります。

その一方で、家督相続のルールが適用されるため相続人の数が少ないということもあります。

だれが相続人かは、戸籍を確認しないと正確に判断できません。

ところが、いざ戸籍を取得しても古い戸籍だと読み取りが難しく感じられると思います。

上の例では「死亡」による家督相続をあげましたが、死亡以外にも「隠居(いんきょ)」など他の事由で家督相続されることもあり戸惑われるはずです。

そのように迷うことがあれば司法書士へのご相談もご検討ください。

ブログ記事は業務の参考として作成しております。内容に関し一切の責任を負いかねますのでご自身の責任でご利用ください。

本ブログの文章及び画像は著作権により保護されています。無断での使用は堅くお断りします。

☆ブログランキングに参加中☆

![]()

にほんブログ村

↑クリックしていただけるととてもうれしいです!

広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A

佐藤正和司法書士・行政書士事務所

TEL084-994-0454

お問い合わせはこちら!